基本の指導内容

礼法の沿革歴史、礼法について

礼法の沿革歴史、礼法について 基本動作姿勢、お辞儀、歩き方、立つ・座るなど

基本動作姿勢、お辞儀、歩き方、立つ・座るなど 訪問の心得他家や企業の訪問ならびに迎える側の心得など

訪問の心得他家や企業の訪問ならびに迎える側の心得など もてなしの心得部屋の室礼、茶菓子の出し方など

もてなしの心得部屋の室礼、茶菓子の出し方など 贈答贈答の起源、贈答の心得など

贈答贈答の起源、贈答の心得など 折形と水引・紐結び歴史、各種の包みを折る、水引や紐を結ぶなどの実技

折形と水引・紐結び歴史、各種の包みを折る、水引や紐を結ぶなどの実技 食事和食・洋食の作法

食事和食・洋食の作法 通過儀礼と年中行事帯祝いから始まる人生の祝い事、五節供など

通過儀礼と年中行事帯祝いから始まる人生の祝い事、五節供など その他の心得服装について、電話対応、美しいことば遣いなど

その他の心得服装について、電話対応、美しいことば遣いなど 書札礼手紙の構成、書き方など

書札礼手紙の構成、書き方など 慶事慶事の心得、結婚式の変還、披露宴での振る舞いなど

慶事慶事の心得、結婚式の変還、披露宴での振る舞いなど 弔事弔事の心得、悲しみの席での振る舞いなど

弔事弔事の心得、悲しみの席での振る舞いなどその他、レベルに応じた内容でご指導いたします。詳細につきましては、お気軽にお問い合わせください。

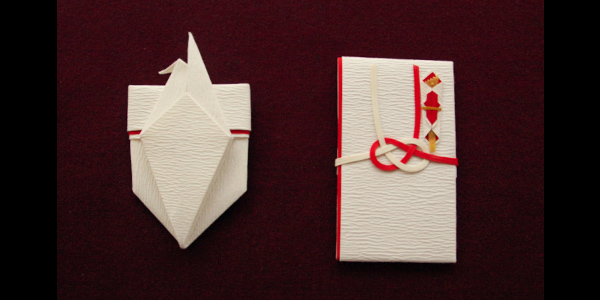

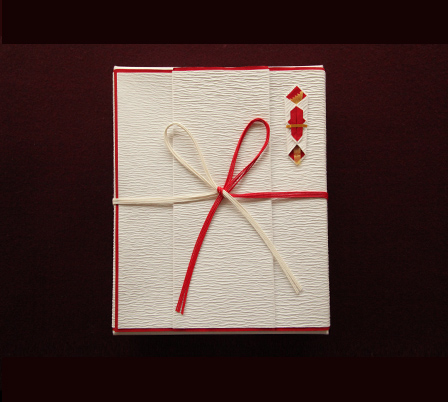

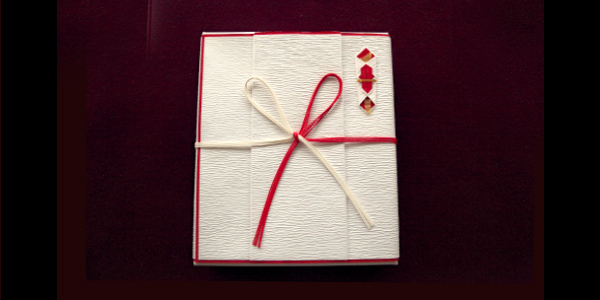

贈答の包みと結び 折形

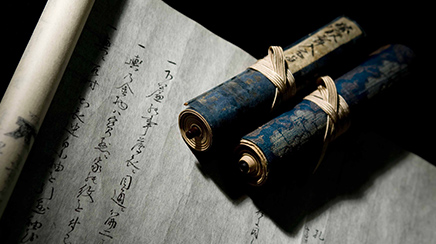

日本のように贈答品を丁寧に紙で包む文化は他国にはありません。農耕民族であった日本人にとって、天候などによる災害、凶作は生命維持に直結した問題であり、天災を避け、神にいっそうの加護を祈り、供物を捧げたことが贈答の起源ともいわれています。江戸時代まで紙は貴重であり、贈答品にも用いられ、白い紙で包むことは相手を尊ぶこころを表しました。白の紙は贈り手の身の穢れを清め、さらには外界の悪疫から贈り物を隔離する意味もあると考えられていたのです。

贈答品を包むさい、紙を折ることから「折紙(おりがみ)」と呼んでいたのですが、品物によって包み方を変えて折るようになり、「折形(おり がた)」と呼び方が変化しました。室町時代において、小笠原流ではすでに何十種類もの折形が完成され、さらに他の武家故実家たちによっても折形という分野が礼法の一部として伝えられたのです。

「かたち」に「こころ」が折り込められ、作成されていくことからも、折形は礼法に欠かすことのできない要素として定着しました。 その折形には、水引が結ばれることが基本です。 水引を結ぶことは、単にかたちを整えるだけでなく、端正なその姿が贈り主のこころを正し、先様を敬い、奉仕する気持ちが表されるとも考えられています。結びの語源は「陰陽相対するものが和合して新たな活動を起こす」ことから発し、結びの「結す(むす)」は「産す」「生す」であり、「び」は「霊」ともいわれています。このように結び目にはこころが表されるということです。水引にかぎらず、紐結びの結び目にも、新しい生命のいぶきが感じられ、それこそが邪気を祓い、魔を封じる力を持つと考えたのでしょう。

折形に欠かせないものといえば熨斗です。熨斗は本来、あわびを薄く長くはぎ引き伸ばして乾燥させたものです。 折形に熨斗をつけることは、紙に包まれているお金や品がけがれていないこと、さらには贈り主のけがれのないこころも表すとされています。 熨斗の包みには真・行・草とあり、状況や目的によって使い分けられます。 このように、折形と結びには、相手を大切に思うこころが込められています。

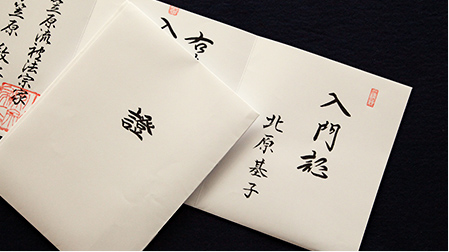

許状に関して

入門から師範まで、各自の習得状況により、許状が授与されます。 師範を取得後、さらに研鑽を積み、所定のレベルに達すると宗家より斉号が授与されます。 ※斉号とは宗家が名づける礼法名です

小笠原流礼法宗家本部会員に関して

入門証を受証されますと、会員として登録されます。 会報誌の発行、一般講習会・指導者講習会、新春交賀会、許状授与式などへの参加を通じて、 会員間の懇親と一層の研鑽を深めていただきます。